展覧会・イベント

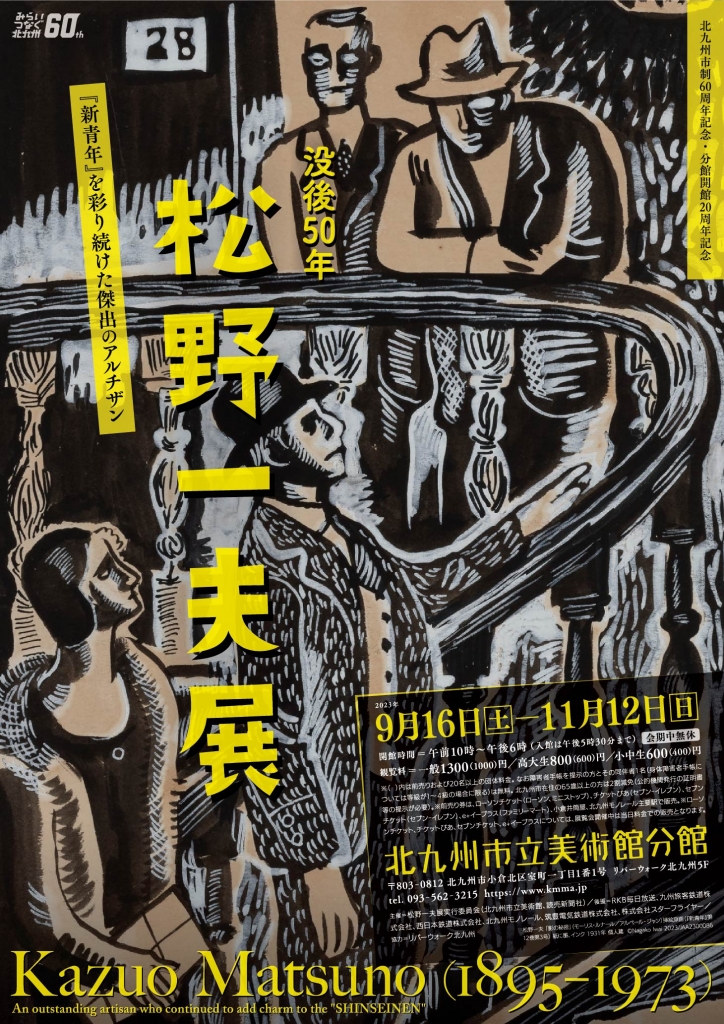

北九州市制60周年記念 分館開館20周年記念

没後50年

松野一夫展

分館

2023年9月16日(土)~11月12日(日) 会期中無休

松野一夫は、1895年、福岡県小倉市堺町(現 北九州市小倉北区堺町)に生まれました。上京後、安田稔のもとで絵を学びます。1921年、第3回帝展に初入選しましたが、前年より雑誌『新青年』の編集長 森下雨村に認められて同誌に挿絵を描き始めていた松野は、挿絵画家としての成功によって次第に洋画壇とは疎遠になっていきました。

『新青年』では、江戸川乱歩、小栗虫太郎、横溝正史ら多くの連載小説の挿絵も担当しながら、1921年5月号より1948年3月号までの表紙絵を約27年にわたってほぼ一人で描き続けました。翻訳小説における西洋の人物や風俗の描写に定評があり、自身も国籍に応じて人物の顔を描き分けることができると自負していました。松野は、少女雑誌のファッションページや少女小説、児童雑誌の表紙や小説など、あらゆる分野の挿絵で多くの人を魅了しました。ほかにも、本の装丁や絵本の出版など、その仕事は多岐にわたります。晩年には、個人的な楽しみとして、墨と淡彩を用いた郷愁を誘う作品を多数残しています。

“『新青年』の挿絵画家”として知られる松野一夫。本展では、『新青年』はもちろん、そのほかの分野の多彩な仕事や、これまであまり紹介される機会のなかったパリ滞在期のスケッチや油彩画、晩年の水墨画なども含めて、幅広い作品群から類まれなる画業の全貌に迫ります。

- 会期

- 2023年9月16日(土)~11月12日(日) 会期中無休

- 会場

〒803-0812

北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州5F

TEL 093-562-3215

- 開館時間

- 10時00分~18時00分(入館は17時30分まで)

- 観覧料

一般 1,300(1,000)円

高大生 800( 600)円

小中生 600( 400)円

※( )内は前売りおよび20名以上の団体料金。なお障害者手帳を提示の方とその同伴者1名(身体障害者手帳については等級が1~4級の場合に限る)は無料。北九州市在住の65歳以上の方は2割減免(公的機関発行の証明書等の提示が必要)。詳しくはこちらをご覧ください。

※前売り券は、ローソンチケット(ローソン、ミニストップ)、チケットぴあ(セブン-イレブン)、セブンチケット(セブン-イレブン)、e+イープラス(ファミリーマート)、小倉井筒屋、北九州モノレール主要駅(小倉駅、平和通駅、企救丘駅)で販売。

※ローソンチケット、チケットぴあ、セブンチケット、e+イープラスについては、展覧会開催中は当日料金での販売となります。

- 主催

- 松野一夫展実行委員会(北九州市立美術館、読売新聞社)

- 後援

- RKB毎日放送、九州旅客鉄道株式会社、

西日本鉄道株式会社、北九州モノレール、

筑豊電気鉄道株式会社、株式会社スターフライヤー - 協力

- リバーウォーク北九州

- イベント第一弾

ギャラリートーク

学芸員による解説を聞きながら作品を鑑賞します。

開催日

2023年 9月17日(日)【終了しました】

10月 1日(日)【終了しました】

10月29日(日)【終了しました】

時間=11:00~11:30

集合場所=5階ロビー

※参加費・事前申込み不要。展覧会観覧料が必要です。

- イベント第二弾

★ポストカードプレゼント★【イベントは終了しました】

分館が開館して10月4日で20年となります。

開館20年を記念して当日限定で先着50名様に

ポストカードをプレゼント!詳しくはこちらをご覧ください。

- イベント第三弾

★★合言葉でポストカードプレゼント!★★

11月5日(日)に限り、5F受付でチケット購入時、スタッフに合言葉を

言われた方に松野一夫展ポストカードをプレゼント!(数に限りがあります)

合言葉は「X」にて発表中!下のQRコードから

この機会に是非ご来館ください。

この機会に是非ご来館ください。- 図録通信販売【受付締め切りました】

図録通販が好評により、「松野一夫展」に限り、本ページからの申し込みを

行えます。購入代金のお手続きを現金書留で行っています。

図録発送の都合上、誠に勝手ながら11月2日(木)現金書留必着とさせていただきます。購入に関する詳しい手順はこちらをご覧ください。